息子のオンラインプレ幼稚園、9日目。

初日は圧倒されて終始画面越しにフリーズ状態でしたが、今では少しずつ発言するようになりました!

5歳の吸収力に毎日感心しています。

私はというと、「こんな風に英語を教えていくんだぁ」とアメリカ本場の英語学習に興味津々!

日々息子のオンライン授業のサポートをしつつ、生の英語学習法がとても勉強になります。

おうち英語している方の参考になるよう、少しずつアメリカ現地校の英語学習についてご紹介していきますね。

今日は、数字学習法についてです。

アメリカプレ幼稚園での数字学習法(ルーティン編)

今はオンライン授業なので、通常と違うと思います。

今はオンライン授業なので、通常と違うと思います。

- Direct modeling of concept, math songs, finger plays, counting and exercise.

- Students complete math work independently, teacher provides individual support as needed.

普段の幼稚園ならどんな風に教えるんだろう?と思いつつ、YouTubeで学べる時代に感謝です!

毎日同じYouTubeを見る

オンライン幼稚園での算数は、体を動かしつつ数字を学べるYouTube動画をみんなで見て楽しむことから始まります。

毎日同じものを繰り返し聞いているので、画面に写る子供たちもどんどん慣れて、ものすごいテンションで参加しています(笑)

Count to 100

身体を動かしながら楽しんで学ぶことが、こんなに学習定着率が良いとは!

Number song 1 to 50

こちらはプレの課題で与えられているもので、自分の課題が早めに終わったら、授業内で見ています。

Shapes songs 2

こちらも最近毎日の課題に含まれているものです。

毎日プレ幼稚園では先生の読み聞かせがありますが、その中でShapeを見る度にカタチの確認をしてます。

毎日少しずつYouTube学習で、間違いなく単語力が増えています!

アメリカプレ幼稚園での数字学習法(11~20)

今日はお題は、”What are teen numbers?” でした。

日本語だと、数字の前に「じゅう」をつけると、11(じゅういち),12(じゅうに)・・・となりますが、英語では全く違うものです。

現地の幼児にも理解が難しいのか、授業ではしっかり教えていました。

YouTubeで導入

まずは先生の画面シェアで一緒にYouTubeを見て、読み方と数字の組み合わせを観て学びます。

先生が数字を1つずつ解説

“Eleven is a 11(one and one)!” と、話しながら書きながら見せながら、ひとつずつ確認します。

そして、そのついでにPhoincsの練習もします。

例えば「11」なら、”Eleven begins with the letter E, e sound! ”

このような感じで、数字と英語の音を同時に学んでいきます。

先生のやり方を見ながら、画面越しにみんな取り組んで、この後課題が与えられます。

オフスクリーンで自主学習と課題提出

導入部分が終わったら、今度は一人でやってみる時間です!

自主学習

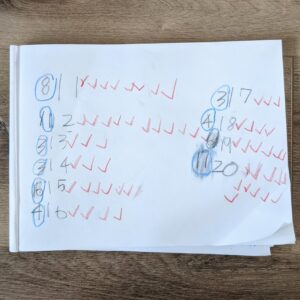

Scavenger hunt for number 11-20.

Check off how many of each number you can find in your home.

※Scavenger hunt=宝探し

家の中で、数字11~20を見つける課題でした。

オフスクリーンは30分間!

息子は家中の本や、カレンダーなど数字を色々探し回りました(笑)

最後にその数字が何個あったのか?を書き足して、自分仕様にアレンジする息子。

課題発表

30分の自主学習が終えたら、スクリーンに戻って課題のシェアタイム!

みんなどんなことしたのか?を画面でシェアして、褒め合います。

そして、一人ずつスポットライトが当たり、自由に発表する時間。

“My favorite part was…” とそれぞれ発表し、どんな発見があったか?などを皆に伝えて、どんなことをしたか具体的に話すお友達もいます^^

おわりに

アメリカの学習法を見ていると、大袈裟なほど褒めるので子供のやる気や自信が生まれるんだろうな、と日々感じています。

日本語では、「上手だね!」「すごいね!」が多かったように思いますが、英語は褒める表現が沢山あって、私は先生たちの褒め方や質問法に色んな気づきをいただいています。

- 課題の構成を詳細に聞く

- 何故そうしたか?考え方を聞く

- みんなと違うユニークな発想を褒める

- 色の使い方や発想を具体的に言葉にして褒める

まだまだ英語がスムーズに出ない息子ですが、臆せずに発言で来ているのは先生の温かい配慮が子供に届いているからだと思っています。

これからもアメリカでの教育が楽しみです!